更新时间:2025-05-05 12:40:34 作者:网友投稿 来源:网友投稿点击:

在贵州省六盘水市六枝特区落别乡牛角村里,有这样一个普通而又特别的家庭,祖孙三代都当过兵,他们曾在祖国的东北、西南、西北为国戍边,退役后又都担任了村干部。在保家卫国和建设家乡两个“战场”上,三代接力,用军人的本色和忠诚,书写着别样的红色传承和家国情怀。

爷爷领跑“第一棒”——

“时刻准备为祖国牺牲”“要把百姓当亲人”

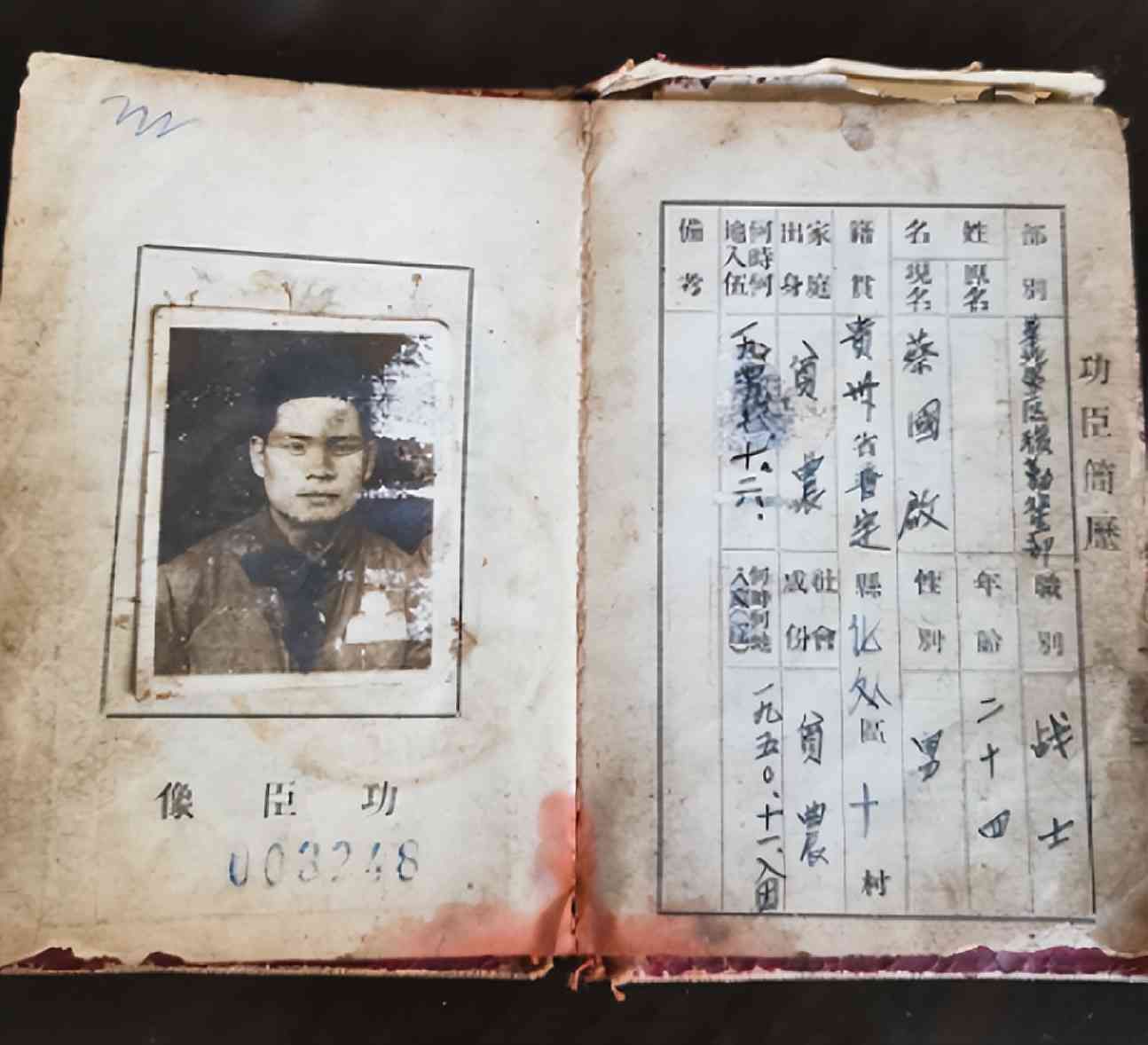

爷爷蔡国启,已于2011年去世,享年82岁。平时少言寡语的他,生前很少对儿孙们提及70多年前参加抗美援朝保家卫国的那些事儿,唯一留给儿孙的是一本年代久远、皱皱巴巴、字迹模糊的立功证书,证书上有一张蔡国启年轻时英姿飒爽的军装照,证书里清晰地写着“1953年7月2日立一等功”字样,红色的印章落款是“华北军区后勤卫生部”。

爷爷蔡国启的立功证书

“父亲话不多,但我能从他身上感受到一名军人的精神和品质。他说,当一名军人就意味着随时准备为祖国牺牲……”儿子蔡正法手捧一等功证书,对父亲当兵的历史了解虽零散,却深刻,“父亲退伍后,回到老家为建设家乡出力,当了近20年的大队支书和村支书,直到1987年。作为老党员的他常对我说,一定要把老百姓当成自己的亲人,诚实正直,老百姓才支持你!”

儿子跑好“第二棒”——

“当兵为国效力,绝不能临阵脱逃”“经历脱贫攻坚是人生大幸”

受父亲的影响,儿子蔡正法19岁应征入伍,成为原昆明军区蒙自军分区某边防团一名军犬训练员,负责保卫国境线和边疆人民生命财产安全。上世纪八十年代西南边境作战期间,夜间临战训练、边防巡逻是蔡正法每天要完成的任务。

在深山老林里巡逻,战士们要克服被各种蚊虫叮咬、缺水等困难。“我们喝过牛脚印水、芭蕉叶水,热了就站在水里吃饭。当兵为国效力,绝不能临阵脱逃,作为一名军人连死都不怕,这点困难算什么!”

由于表现突出,蔡正法被部队评为“优秀战士”“优秀射手”。

父亲蔡正法年轻时的照片

1984年,蔡正法退伍回乡,在落别乡气象站工作,2004年任牛角村民兵连长,2013年至2021年任村主任。

在乡村建设、脱贫攻坚的“战场”上,蔡正法继续发扬军人吃苦耐劳、迎难而上的精神,利用六六、六镇高速公路临村而过的区位优势,借助独特的布依族文化,带领村民发展乡村旅游,走上了一条富民兴村的康庄大道。

要发展农业和乡村旅游产业,全村要征用土地1000多亩,蔡正法反复给村民们做思想工作,宣传国家政策,得到乡亲们的理解和支持。

通过脱贫攻坚一“役”,牛角村发生了翻天覆地的变化,村民人均收入从几千元增加到了上万元,牛角村先后被评为全国文明村、全国乡村旅游重点村和中国美丽休闲乡村。

在脱贫工作评先选优时,年近60岁的蔡正法把名额让给了年轻人。他说,“能参与脱贫攻坚已是我人生的大幸,要多鼓励年轻人勇挑重担,将来为村里作出更大贡献!”

孙子接过“第三棒”——

“当军人就是要特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”“在乡村振兴中贡献青春力量”

爷爷和父亲的“军人基因”,深植在孙子蔡家辉幼小的心灵,生根发芽。

2004年,16岁的蔡家辉参军入伍,成为青藏兵站部某汽车团的一名战士。在青藏线上,将一车车物资从青海格尔木运送到西藏拉萨,一个来回需要10多天,蔡家辉这一跑就是8年。

蔡家辉在青藏兵站部时的照片

青藏公路全线平均海拔在4000米以上,无论是穿越荒无人烟的可可西里,还是翻过长年积雪、海拔5231米的唐古拉山口,车轮打滑、高原缺氧、风雪交加等各种困难,都考验着一名军人的意志和品格,“当军人就是要特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献。”蔡家辉说。

面对如此恶劣的环境,蔡家辉也从没有后悔过。“既然选择了,就不能退缩,是爷爷和父亲教会了我不能认输!”

在部队里,蔡家辉勤奋好学、苦练本领,当兵后不久就能独自驾车完成进藏运输任务,并获得“优秀学兵”“优秀士兵”的称号,2006年光荣加入中国共产党。

蔡家辉“优秀士兵”奖章

2021年底,退伍在外打拼多年的蔡家辉回到家乡,担任起牛角村党支部书记和村主任,接过父亲的“接力棒”,投入到乡村振兴的“战场”。

在蔡家辉的带领下,牛角村发展蒸蒸日上。村民们都说“我们能过上现在的小康生活,老蔡家的三代人出了大力气。”

三代从军,军魂犹存。在这个有着军人优良传统的“红色”家庭里,蔡国启、蔡正法、蔡家辉祖孙三代,从保家卫国的各自战场,转战到建设家乡的同一个“战场”,用平凡演绎出彩人生!

(中国军网·中国军号出品)