更新时间:2025-01-22 13:12:25 作者:网友投稿 来源:网友投稿点击:

三皇时期大约距今8千年到6千年,是“以石为兵”的新石器时代,距今久远,少有当时的文字实物资料流传,主要靠传说流传下来,因此这段历史对于后来的人们存在很多含糊不清之处。由于对这一历史时期现存的资料大多和神话传说纠缠在一起,许多事情很难判断真伪,综合史料,大致为:三皇时代是中华文明的萌芽发展期。

三皇时期

天皇氏是中国上古传说中的首位君主,为三皇之一,也是五龙之长。他本是古越族人,姓望,名获,字文生,号天灵、防五、天雾、天尊、元始天王、中天皇君。

根据文献记载,天皇氏共有兄弟十二人(一说十三人)。他们外形特殊,头上有龙角,骧首鳞身。天皇氏兄弟中,有一人发明了数字和干支纪年法,因此被推举为皇。其他兄弟各带领部众占据一方,立国为王。

天皇氏

天皇氏继承了开天辟地的盘古氏,在浙江良渚一带建都治理天下。他崇尚无为而治,顺应自然,深得人心。为使百姓识时务,天皇氏与兄弟共同创造了干支纪年法,用十天干纪年,十二地支纪月,从此人民方知时间变化。

在天皇氏统治三万六千年后,传说他终于飞升成仙,白日登天。道教认为他成为三皇之一的天宝君。天皇氏让位给地皇氏治理天下后,各自带领部族迁徙四方。这就是“五龙治天下”的说法的由来。

天皇氏开创的干支纪年法,对后世影响深远。在黄帝时代,干支的名称被进一步简化。虽历经变化,但一直沿用至今,成为中华文明不可或缺的时序纪年法,应用于历法、术数、计时等方方面面,展现了独特的思维方式。

综上所述,天皇氏作为远古传说中的君主,其治世积极进取,创造干支纪年等成就,对中华文明发展做出了重要贡献。他飞升成仙的传说,也丰富了中国神话体系。传说伏羲等人是其后裔。

地皇氏,姓岳名鉴,是中国上古神话中的重要人物。他为天皇之子,人皇之父,被称为“五龙”之一。地皇氏出现在伏羲之前,生活在远古氏族部落时代。

根据史料,地皇氏可能是古越族人,与中原华夏族不同。他们拥有奇特的外形,面像女子,额头高大,足如马掌,身似蛇形。地皇氏兄弟共十一人,分治各地,被尊为地方之神。

地皇氏

地皇氏推进了中国古代文明进步,最重要的贡献是创建历法。他根据日月星辰的运行轨迹,设计出早期的阳历,这对古人认识时间、节气运转具重大意义。

地皇氏活跃的地域主要在中原黄河流域。他可能定都于今安徽省的良渚古城,也可能定都在今天山西、河南、陕西交界的龙门、熊耳一带。这些地方都发现过古代城池遗迹。

地皇氏之后的人皇氏,则在各地建造了方形城池,形成九州格局。这表明,地皇时代已进入城市文明时期。地皇氏奠定的历法和文明,对后世影响深远。

人皇氏,简称“人皇”,是中国古代神话传说中的人物,被视为三皇之一。他是地皇氏的儿子,兄弟九人,各自分管九州,定都在今浙江一带。

按《路史》记载,人皇氏姓恺名胡洮,字文生,别号居方氏。他出生在长江中下游一带,后来迁居到浙江余杭,在那里建立起都城。人皇氏推行土德政治,以土德治理天下。

人皇氏

人皇氏一共传世一百五十世,在位达一万五千六百年之久。他开创了中国文明的黎明时期,使原始部落逐渐步入定居生活和文明社会。人皇氏去世后,其兄弟矩神继位,都城设在长江中游一带。

人皇氏作为上古传说中的帝王,其事迹难免有许多神话色彩。但他作为古代文明的先驱者,对中华民族的形成发展起到了重要作用。人皇氏奠定了中原文明的基础,对中国乃至东亚文明产生了深远影响。

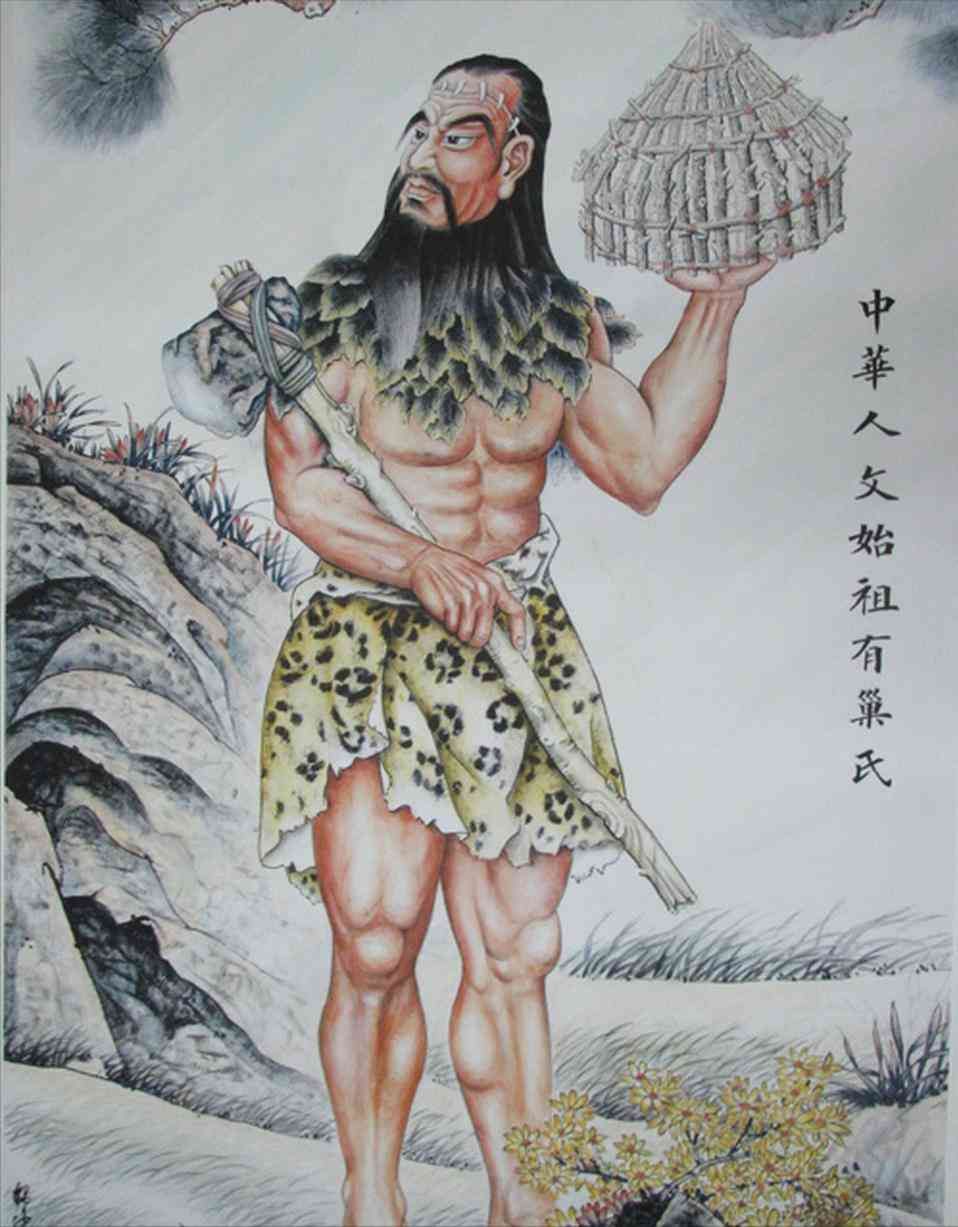

有巢氏,简称“有巢“或”巢”,号“大巢氏”,华夏族,位列五氏之首,被誉为华夏“第一人文始祖”,是中国远古时期的一位智者和领袖。他发明了树上筑巢的居住方式,帮助人们摆脱了穴居的原始状态,进入了一个更文明的巢居时代。

有巢氏

有巢氏生活的具体时代和地点,历史上说法不一,一般认为是在黄河流域。当时野兽猖獗,对人类生存构成巨大威胁。有巢氏教人们在树上用木枝枝条编结成巢,白天人们外出觅食,晚上回到树巢中避免被野兽袭击。这种巢居方式保护了人们的安全,也使人类逐渐远离野兽,踏上了文明发展的道路。

有巢氏的巢居发明对中华文明产生了深远影响。28年北京奥运会主场馆“鸟巢”就是模仿有巢氏巢居的概念设计的。有巢氏也被视为中华民族的文化祖先之一。

有巢氏还发明了衣服,用兽皮和树叶制作简易的衣裳,保护身体。他也创造了土葬的方式,不再将死者遗弃野外。这些创举都推动了人类文明的进步。

有巢氏

在有巢氏的领导下,人们组成了氏族部落,有巢氏被推举为部落首领。他关心百姓生活,被称为“有巢氏王天下”。有巢氏开创的文明被后人传为佳话,对中国古代政治思想也有一定影响。

有巢氏作为远古时期的一位创新者,他的巢居发明和其他贡献推动了中华文明的发展进程,使人类社会进入了一个更为文明有序的新阶段,对后世产生了深远影响。

燧人氏,旧石器时代燧明国(今河南商丘)人。《尚书大传》等古籍增补“三皇五帝”中被列为“三皇”之首,奉为“天皇”,尊称“燧皇”。燧人氏生伏羲氏、女娲氏。华夏文明有文字记载的历史始于燧人氏,燧人氏是中华民族可以考证的第一位祖先。

燧人氏

远古时期,原始人类生活极为艰难。他们不会使用火,只能生吃动植物。食物的种类单一,营养不良,容易患病。一位名叫燧人氏的智者,通过观察大自然,发现火的奇妙之处。他鼓励族人使用火烹饪食物,这样可以去除生食的腥味,也更容易消化。燧人氏又发明了钻木取火的方法,使人类不再仅依赖天然火,可以随时使用火种。

燧人氏的贡献怎么估量也不为过。火的使用改变了人类的食谱,还可以用来取暖、照明、烧制工具等。它标志着人类迈入文明社会。燧人氏因此被尊为“火祖”。中华民族素有崇拜“鼻祖”的传统,对火的发现者并教会人类使用取火技术的人尊之为“燧皇”与“火神”或“火祖”。

燧人氏

燧人氏还发明了记事用的结绳法,以及为事物命名、交易的方法。这为日后文字的产生创造了条件。

燧人氏活跃于十多万年前,当时可能称作“燧明国”,中心都邑可能在今天的河南商丘一带。这些地方都留有燧人氏活动的痕迹。1929年在周口店发现的烧骨、灰烬等,最新研究表明可能就是燧人氏用火遗留下来的证据。

燧人氏

燧人氏的功绩在于将火的使用传播开来。没有燧人氏,可能要晚上几万年,人类才进入文明社会。他是开启中华文明的第一人,对后世影响深远。用火是人类进步的一个重要标志,我们应该缅怀这位伟大的先驱者。

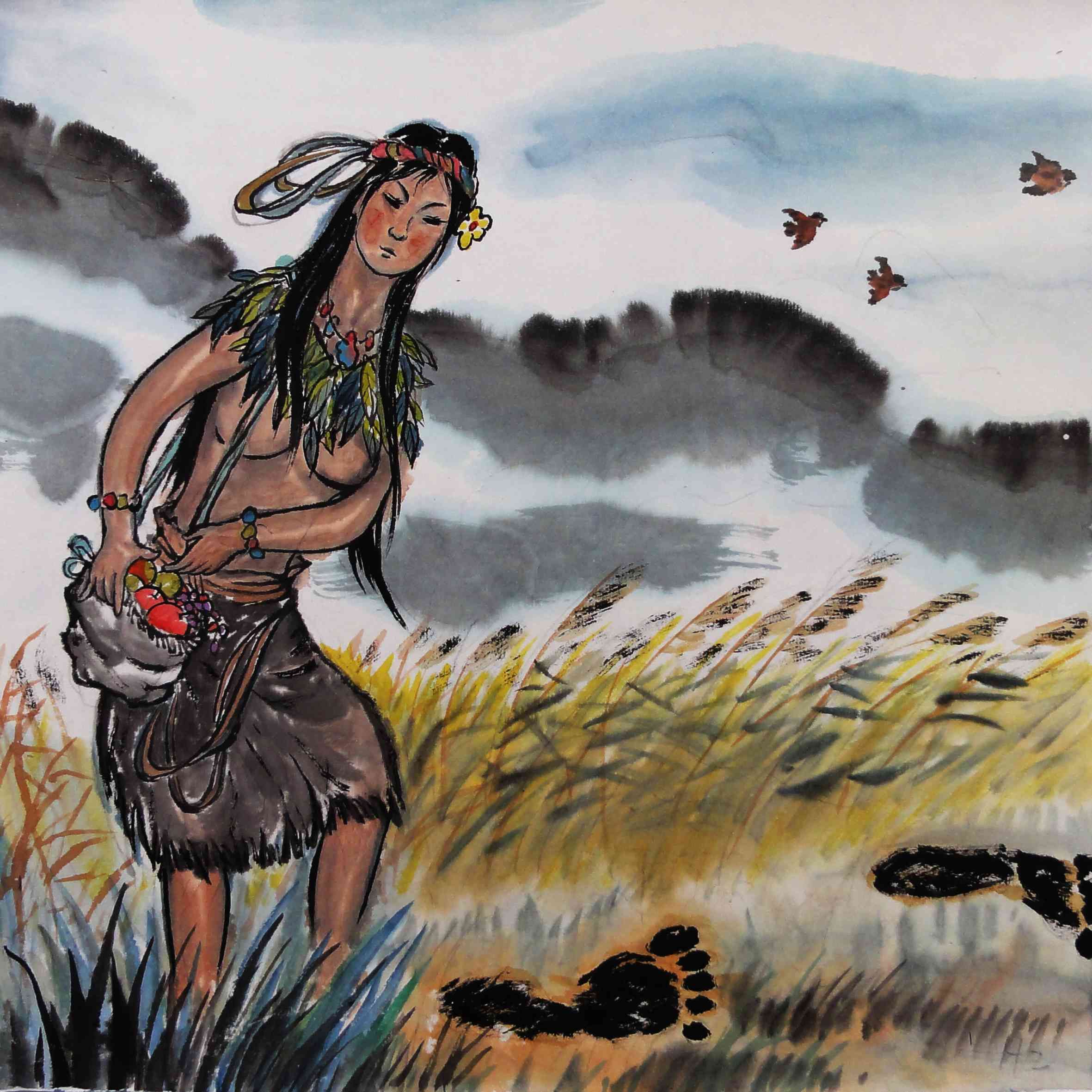

华胥,也称华胥氏,风姓,古代氏族社会的女族长,中华民族的始祖母。她生育了中华文明的缔造者伏羲、女娲,被后人尊为“人祖”。 炎帝和黄帝的直系远祖,是中华文明的本源和母体,被中华民族尊奉为“始祖母”。

华胥出生于陕西西安市东边的蓝田县华胥镇,一个青山环抱、流水载歌的山谷村落。当时的华胥国处于原始部落氏族时代,以渔猎为生。华胥善于组织氏人,受族人爱戴。

华胥

一日,华胥外出游猎归来,在山间小涧旁无意间发现一个巨人的脚印。好奇之下,她用自己的脚去踩了那个脚印。不久即有身孕,经过了十二月的怀胎,在西迁至今甘肃天水的成纪地方生下了儿子伏羲。

伏羲长大后,与妹妹女娲一起回到母亲华胥的故乡。在那里,他们兄妹二人试图重建族人的家园。华胥老去之后,葬于蓝田县的孟岩村。死后,她被后人视为人类与天地神灵之间重要的连接者,受到崇拜与祭祀。

华胥的功勋不止于此。在她带领氏族游猎、迁徙的岁月里,华胥发明了渔网、农耕等生产技术,创造了彩陶、编钟等文化成就。她制订了氏族的婚姻规范,有利于维系氏族秩序。

华胥

华胥开创的文化,孕育了她的子孙伏羲、女娲。伏羲创造了八卦,女娲补天造人,这些都成为中华文明的重要源头。“华夏”之名,也来源于华胥其人。

华胥以其远见和智慧,带领远古华夏先民,在荒芜的大地上创造出灿烂的文明。她连接了人类与自然的纽带,使生生不息的文化之河得以延续和发扬。

伏羲(生卒年不详),风姓,燧人氏之子。《左传·昭公十七年》中记载:“ 大皥氏以龙纪,故为龙师而龙名。”《史记》中称伏牺,又写作宓羲、庖牺、包牺、伏戏,亦称牺皇、皇羲,汉朝后有时与五天帝之一的青帝太昊混淆。传说其生于成纪,所处时代约为旧石器时代中晚期。

伏羲

伏羲是古代传说里中华民族的人文始祖,是中国古籍中记载的最早的王,是中国医药鼻祖之一。相传伏羲人首蛇身,与女娲兄妹相婚,生儿育女,他根据天地万物的变化,发明创造了占卜八卦,创造文字结束了“结绳记事”的历史。他又结绳为网,用来捕鸟打猎,并教会了人们渔猎的方法,发明了瑟,创作了曲子。伏羲称王一百一十一年以后去世,留下了大量关于伏羲的神话传说。

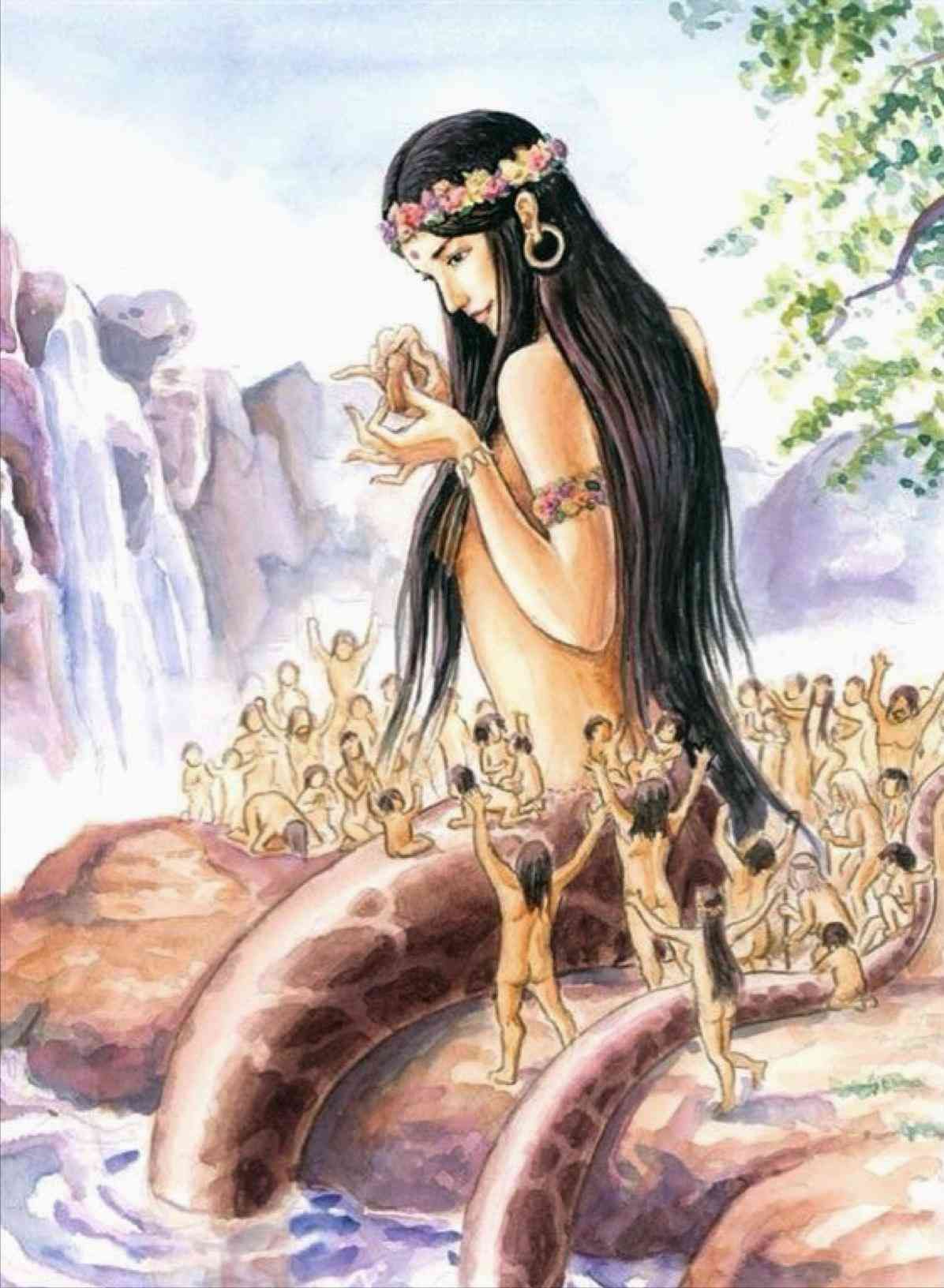

女娲,中国上古神话中的创世女神,又称娲皇、女阴,史记女娲氏,是华夏民族人文先始,是福佑社稷之正神。她开世造物,因此被称为大地之母,是被民间广泛而又长久崇拜的创世神和始母神。她有多重神格,是创世女神、始母神、造人神、乐神、媒妁神等。

女娲

女娲的起源可以追溯到先秦时期,在《山海经》、《楚辞》等文献中就有女娲的描写,当时主要作为创世女神和始母神。到了秦汉时期,《说文解字》中有“娲”字的记载,《风俗通》中则明确写出女娲抟土造人的传说。这时,女娲作为造人神的地位逐渐确立。不仅如此,女娲还发明了笙簧等乐器,是古代音乐的创造者。她也创建了婚姻制度,使人类男女得以结合,因此又被视为主管婚姻的媒妁之神。

在中国历史上,女娲曾有过三皇之一的地位。她与伏羲被并称为上古仙圣。女娲氏族活动的地域主要在黄河流域一带。她们处于从母系社会向父系社会转型的时期,崇奉母系,只知母不知父。女娲时代已经出现了初级农业,并有水利修筑来治理洪水。女娲补天的传说反映了当时华夏民族与洪水的斗争。

女娲

女娲作为创世之神,又以実际人类形象出现在历史中,显示出女娲神话的双重性格。她既是自然崇拜中的创世女神,也是原始母系社会中的女性领袖。在中国文化中,女娲被视为中华民族的共同祖先和母亲,是中华民族文化的重要组成部分。

女娲以其多重神格在中国古代传说中绽放异彩。她不仅创造了人类和乐器,还建立了婚姻制度,教会人类生活技能。女娲对中华民族的贡献巨大,是一位伟大的文明创造者,也是中华儿女心目中永远的母亲。

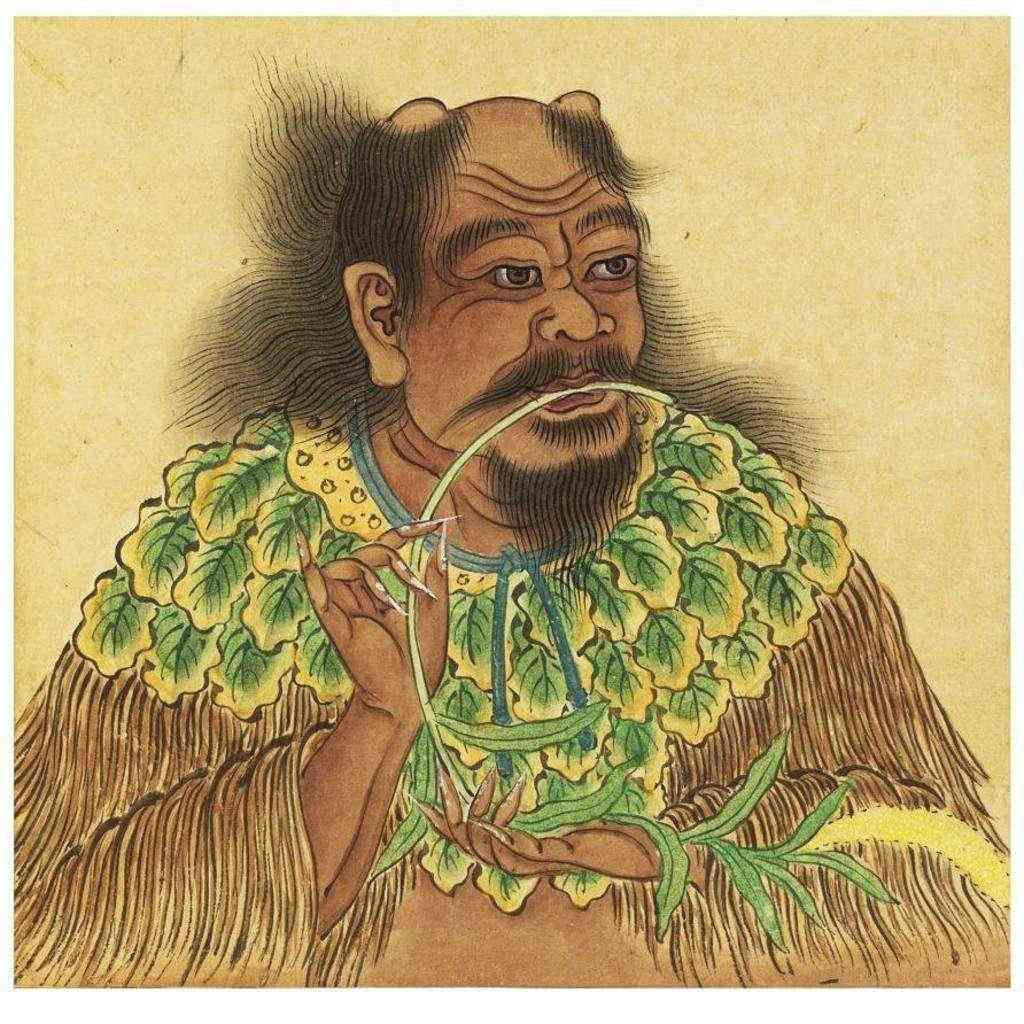

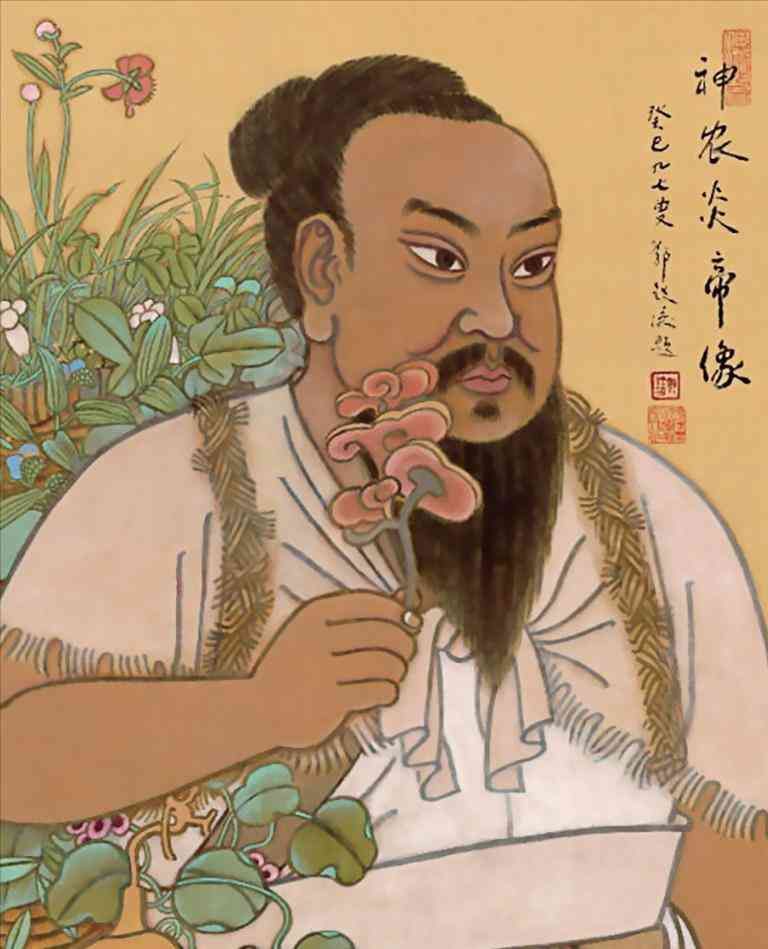

炎帝,号神农氏,又号魁隗氏、连山氏、列山氏,别号朱襄,古代华夏族的重要首领之一,被视为中华民族的先祖。关于他的记载见于中国上古典籍。炎帝被道教尊为神农大帝,也称五榖神农大帝。

炎帝

炎帝本姓姜,号神农,生活在黄河中下游地区,他的部落依据姜水(今宝鸡一带)而得名。考古发现表明,他生活在新石器时代。

传说中,炎帝懂得利用火的用途,因此得名“炎帝”。他发明了耒耜等农具,教民耕作,奠定了中华农耕文明的基础。他尝试使用各种植物,开创了中医学,被视为医药之祖。他定制历法,教民识日、辨时,推动文明进步。

炎帝并非此地的唯一部落领袖,邻近的黄帝部落也日益强大。两族曾战于阪泉,终因实力悬殊而达成联盟。自此,炎帝和黄帝被奉为华夏民族的双祖,中华儿女号称“炎黄子孙”。

炎帝

炎帝开创的农业、医药、历法等文明成就,对中华文明产生了深远影响。他崇尚“德治”理念,依仁义而治国家,使百姓安居乐业。炎帝的故里今有多处争议,其文化遗产遍布中原地区。如今,炎帝精神已经成为中华民族团结奋斗的重要精神支柱。