更新时间:2025-01-13 12:05:49 作者:网友投稿 来源:网友投稿点击:

事情要从一部热播剧《他是谁》说起。2023年3月,这部悬疑刑侦剧上线后迅速掀起了全民追剧热潮。剧中凶案手法极其残忍,剧情环环相扣,刺激到观众肾上腺素飙升。然而,剧播到后期,网友们的评论却画风一转,从“好评如潮”变成了“怒火攻心”。原因很简单——剧中情节和著名的南大碎尸案存在高度重合,引发了受害者家属的不满。

电视剧《他是谁》表面上虚构了故事情节,但观众眼睛雪亮,许多细节直接让人联想到真实案件。而最让人愤怒的是,剧中凭空编造了所谓“受害人婚外情”的剧情,这种毫无根据的情节简直让人瞠目结舌,受害者家属更是“被二次伤害”。

于是,家属忍无可忍,委托律师将剧方送上法庭,要求删改不当内容并公开道歉。这场维权风波,也让“影视剧改编伦理”成为大众热议的焦点。

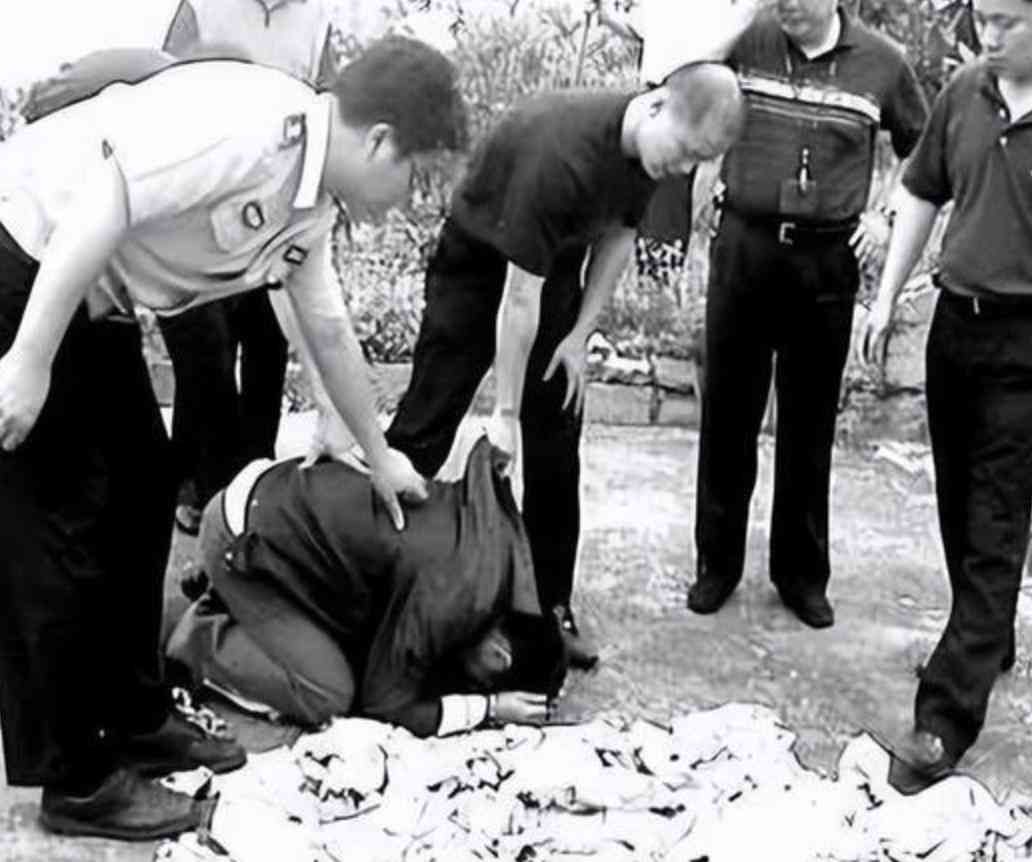

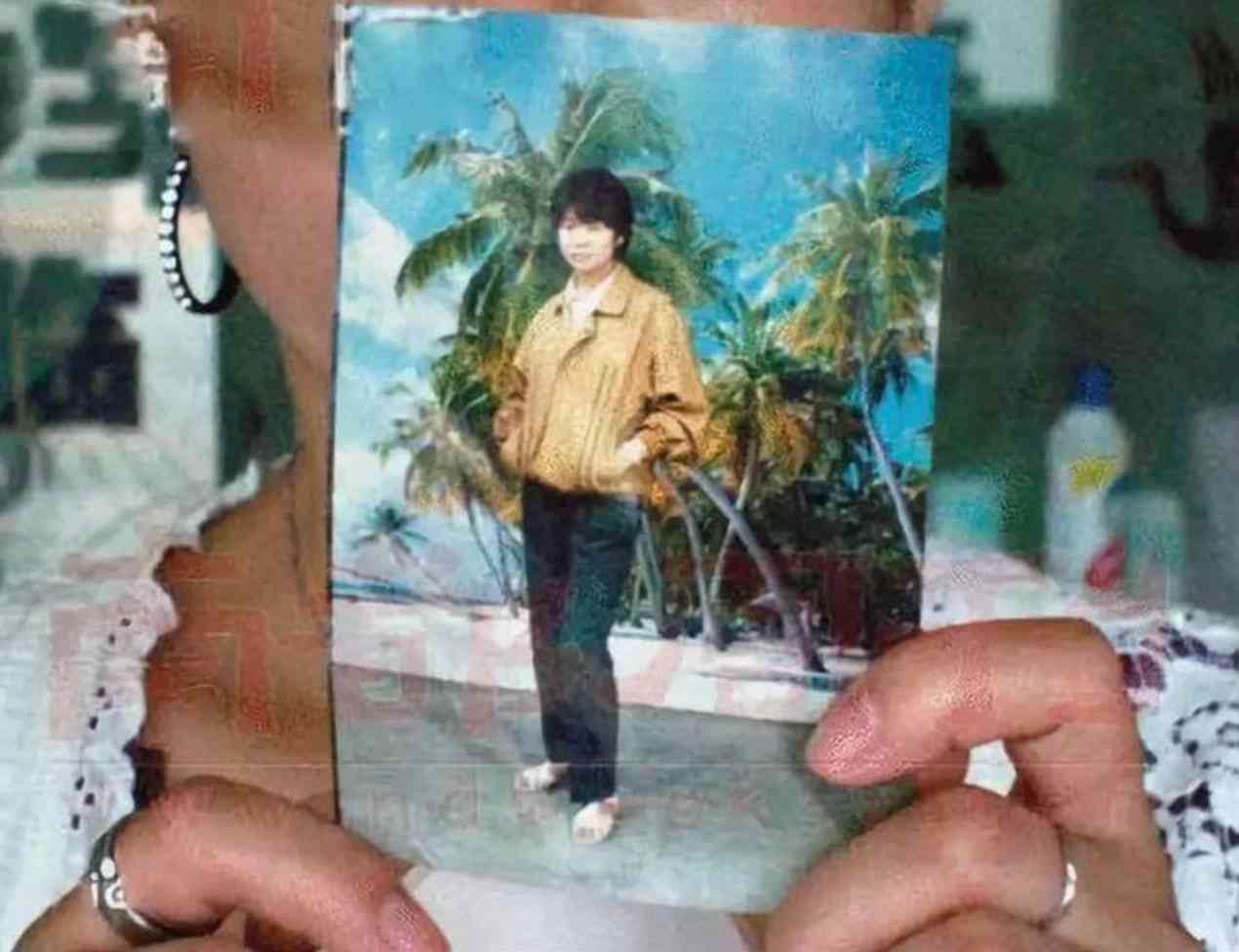

咱们还是得先聊聊这个“南大碎尸案”。1996年1月10日,南京大学一名刚入学不久的成人教育学院女学生刁爱青,无故失踪。大冬天的南京,寒风刺骨,校园里大家并没有意识到这将是一场无法想象的悲剧。

9天后,南京市新街口附近,街头巷尾出现了令人震惊的一幕——有人发现了一些不属于正常生活垃圾的“可疑物”。经过警方调查,那竟是被肢解的人体组织。最终,警方确认,这正是失踪的刁爱青。

更让人难以置信的是,刁爱青的遗体竟被切割成了2多块,手法之残忍令人发指!这个骇人听闻的案件立刻成为全国热点,警方展开了大规模调查,试图找出那个凶手。然而,尽管案件调查持续多年,疑点重重,却始终未能找到真相,成了中国刑侦史上一个难以攻破的谜团。

时间来到2023年,电视剧《他是谁》开播。虽然剧方高调宣传“虚构改编”,但眼尖的观众很快发现,这部剧和南大碎尸案如出一辙:时间背景、受害者身份、凶手的手法……种种细节的重合度太高了。

这还不算完,剧中有一个情节让家属彻底怒了——剧中把受害人设定成了有婚外情的角色。这是什么操作?用网友的话说:“你们不仅把人家的真实悲剧拍成了娱乐,还胡编乱造,给受害者贴上莫须有的标签!”

试想一下,刁爱青的家人已经在失去亲人的痛苦中煎熬了二十多年。如今,家人的故事被搬上荧幕,却被胡乱添油加醋,这不就是“二次伤害”吗?有网友愤怒表示:“这剧方也太不负责任了!蹭热度还侮辱逝者,必须给个说法!”

家属一纸诉状将剧方告上法庭,要求:

删除剧中不当情节;向受害者家属公开道歉。律师团队表示,影视作品改编真实案件可以理解,但必须尊重事实,不能凭空杜撰、损害受害者及其家属的名誉权。

然而,剧方的态度却有些微妙——同意删除部分内容,但拒绝进一步道歉。双方的拉锯战一时陷入僵局。

事情发展到这里,网友们也坐不住了。有人愤怒地喊话剧方:

“拿真实惨案消费观众,还给受害人编造莫须有的故事,良心不会痛吗?”也有人冷静分析:“改编犯罪案件的影视剧本来就有风险,但至少要守住道德底线,不能乱写。”

当然,还有不少理性网友提出了思考:“这件事也给我们敲响了警钟。创作自由固然重要,但不能踩在受害者和家属的伤口上赚钱。”

其实,影视剧改编真实案件早已不是什么新鲜事。从国外的“登月骗局”到国内的“纪实剧集”,不少作品都以真实事件为蓝本。但问题是:如何在尊重事实与创作自由之间找到平衡?

一旦作品偏离了事实,就很容易引发争议。而这次《他是谁》的风波,无疑成了一个经典反面教材——拿真实案件炒噱头,结果弄巧成拙,搬起石头砸了自己的脚。

至此,事情的来龙去脉基本厘清了。一部热播剧的“翻车”,一场受害者家属的维权之战,背后是名誉权、隐私权与影视创作自由之间的碰撞。而接下来,这场风波会如何收场?网友们的看法又会如何影响事件的发展?我们留到下一部分详细展开!

电视剧《他是谁》的风波不断升级,受害者家属站出来维权,提出了非常合理的诉求:删掉不当情节,并给受害者家属一个公开道歉。然而,让人意外的是,剧方的回应却“轻描淡写”,只同意删掉部分争议内容,至于道歉?抱歉,“剧方表示无法接受”。

这态度无异于火上浇油,家属的律师团队很快作出强硬回应,明确表示:“影视作品不能踩在受害者家属的伤痛上获利,这不仅是道德问题,更涉及法律责任。”于是,这场“道歉风波”正式进入拉锯阶段,家属与剧方各执一词,法庭上见分晓。

这起事件一石激起千层浪,网络上迅速分成了两大阵营——支持家属维权的网友 和 替剧方辩解的观众。

支持家属的阵营

表示:

“你创作悬疑剧没问题,但一定要守住底线。拿真实案件消费流量已经很过分了,更别说编造受害者的不实故事,这是对逝者的极大不尊重!”

有人更愤怒地反问:“如果你的家人遭遇了这样的悲剧,二十多年后还被胡乱编故事,你能忍吗?”

而另一边,替剧方开脱的观众

则说:

“影视作品就是艺术创作,总不能所有情节都一模一样吧?不然不就变成纪录片了吗?剧方也没有完全说这就是南大碎尸案。”

也有理性网友提出折中观点:“改编可以理解,但编造诋毁受害者形象的情节就是错的,剧方道歉并修正,才是最好的解决办法。”

然而,从总体舆论来看,大多数人还是站在受害者家属这一边,毕竟人们的情感天平会自然偏向受害者这一方。

事情闹到这里,不少专业律师也纷纷站出来,科普影视剧改编的法律边界。

即便影视作品基于真实事件改编,也不能随意捏造、添加侮辱性情节,尤其是对逝者及其家属造成名誉损害的行为,家属完全可以依法维权,要求赔偿损失及澄清事实。

与此同时,律师们也指出,剧方的“虚构改编”并不是免死金牌。如果改编过头,涉及诽谤、侮辱,最终还是要承担法律责任。

这件事给整个影视圈敲响了警钟:创作自由 和 尊重事实 之间必须找到平衡点,不能为博取流量而毫无底线。否则,不仅道德上站不住脚,法律上也逃不了责任。

围绕这起风波,网友们也展开了更深层次的讨论:影视剧创作究竟该遵循怎样的伦理底线?

近年来,很多影视作品喜欢借助“真实事件改编”的标签来吸引眼球,甚至大打情怀牌。但问题在于,改编过头,不仅让观众产生误解,更可能对当事人及家属造成“二次伤害”。

《他是谁》的事件让人们意识到,创作者需要的不仅是才华,还有起码的良知。拿逝者的痛苦、家属的伤痕当作娱乐素材,这本身就是一种道德缺失的表现。

有网友留言道:“南大碎尸案至今未破,受害者家属已经承受了太多痛苦。影视创作何必再揭人伤疤?

”

还有人感慨:“每一个受害者背后都是一个家庭的崩塌,他们需要的是真相和尊重,而不是被当作谈资和噱头。”从这场风波中我们可以看到,当“流量思维”成为影视创作的主导原则时,往往容易失去对人性、道德和社会责任的敬畏。拿真实案件消费受害者的痛苦,短期内或许能赢得热度,但最终,失去的是观众的信任和行业的口碑。

“影视创作自由”并非没有边界,而这条边界就是对事实的尊重 和 对人道主义精神的守护。创作者们应该明白:作品传递的,不仅仅是故事,更是价值观和社会责任。

这场《他是谁》的争议,尽管结果未完全定论,但它带来的影响却不容忽视。

对于影视行业:剧方的“翻车”给整个影视行业上了一课,真实事件改编必须慎之又慎,不能跨越法律和道德的红线。观众的眼睛是雪亮的,靠噱头赢得流量终究是短视行为。对于观众:这场风波也让观众反思:我们在追求“娱乐性”时,是否也需要更注重作品的社会价值?当我们消费一部影视作品时,也要看到它背后涉及的伦理问题。对于受害者家属:他们的坚决维权,让人们看到了一个家庭在痛苦面前的勇敢与坚守。他们不仅在为自己讨回公道,更是在为所有受害者家庭争取尊严和正义。读到这里,或许你也有自己的看法:

改编真实案件的影视作品,应该如何在创作自由和尊重事实之间找到平衡?剧方是否应该向受害者家属道歉? 作为观众,我们应该如何看待这类争议作品?欢迎大家在评论区畅所欲言,让我们一起探讨影视创作的边界和责任。