更新时间:2025-01-18 11:52:10 作者:网友投稿 来源:网友投稿点击:

2年左右,《上海文学》杂志社曾开设“城市地图”栏目,栏目策划者就是作家、《繁花》作者金宇澄。在当时,《上海文学》邀请不同作家展开一段段纸面上的city walk,二十年后,接续南方文艺复兴与city walk热潮,我们试图开展一种新的声音漫游,在iweekly app上线一档文化播客节目《生活在上海》,每周更新,敬请下载App收听。

《生活在上海》是由《生活月刊》和《上海文学》杂志社特别策划,在iWeekly App“听闻”频道独家首发的文化类播客,这是用文学的方式进行的一次虚拟city walk。不局限于某个地标,而是一种更自由的文学行走,在上海这个城市的范围里,用作家们的经验、记忆和想象,串联起的一种行走。

生活在上海-07(上)

金舒舒与弄堂“小赤佬”

在《生活在上海》首期节目我们曾邀请作家金宇澄与作家及影评人毛尖分享90年代的上海故事,这一期我们再次迎来作家金宇澄,并邀请到木心美术馆《上海赋》展览的策展人、画家、作家陈丹青,以及《生活月刊》创意总监令狐磊,跟他们一道再往前追溯——60年代的上海又是什么光景?

播客BGM:黄安《鸳鸯蝴蝶梦》。此音频为10min试听版,完整内容已经在iWeekly App“听闻”频道&小宇宙App“听生活”频道上线,欢迎下载收听

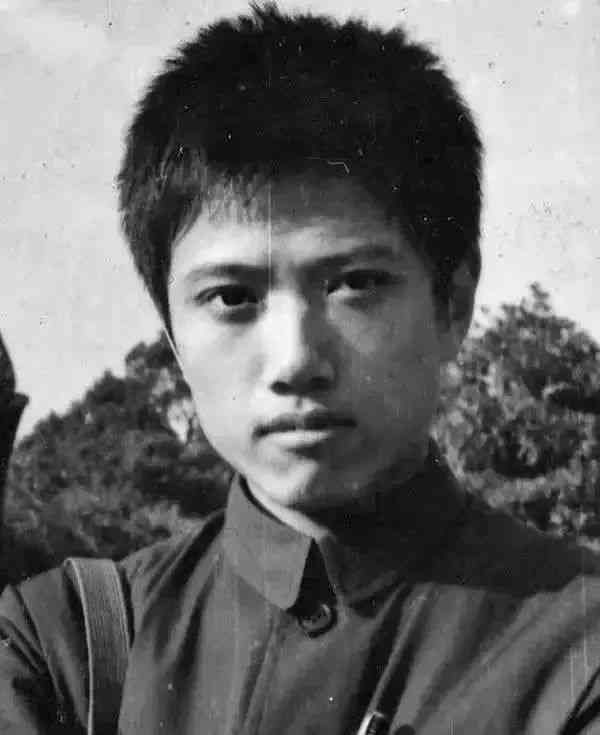

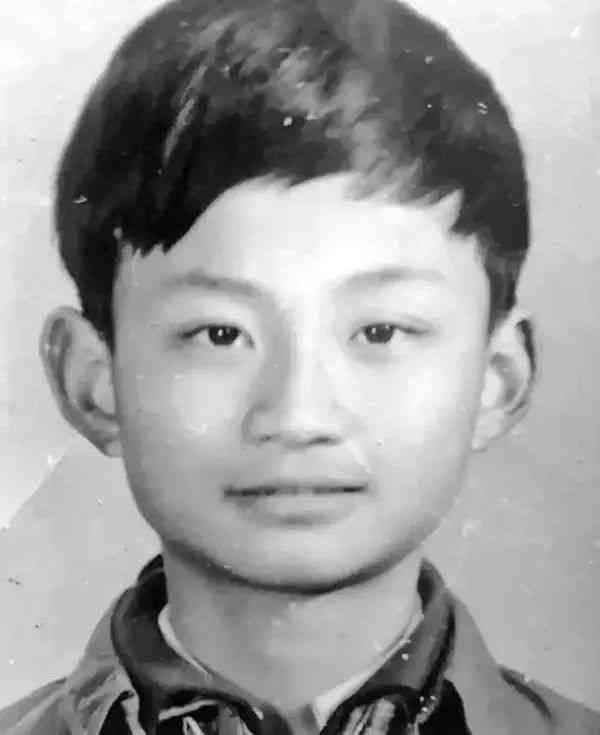

金宇澄比陈丹青年长一岁,都是1950年代生人,都出生在上海。儿时陈丹青住在石门路、威海卫路一带,金宇澄原先在进贤路一段,后搬至曹阳新村,从此“一步步走下坡路”。青少年时代,陈丹青先后在赣南和江西插队,金宇澄去东北当知青,再往后,一个出国,一个回到上海,却发现眼前的上海不再是记忆中的上海。

《江南系列之沙发》,金宇澄,2018

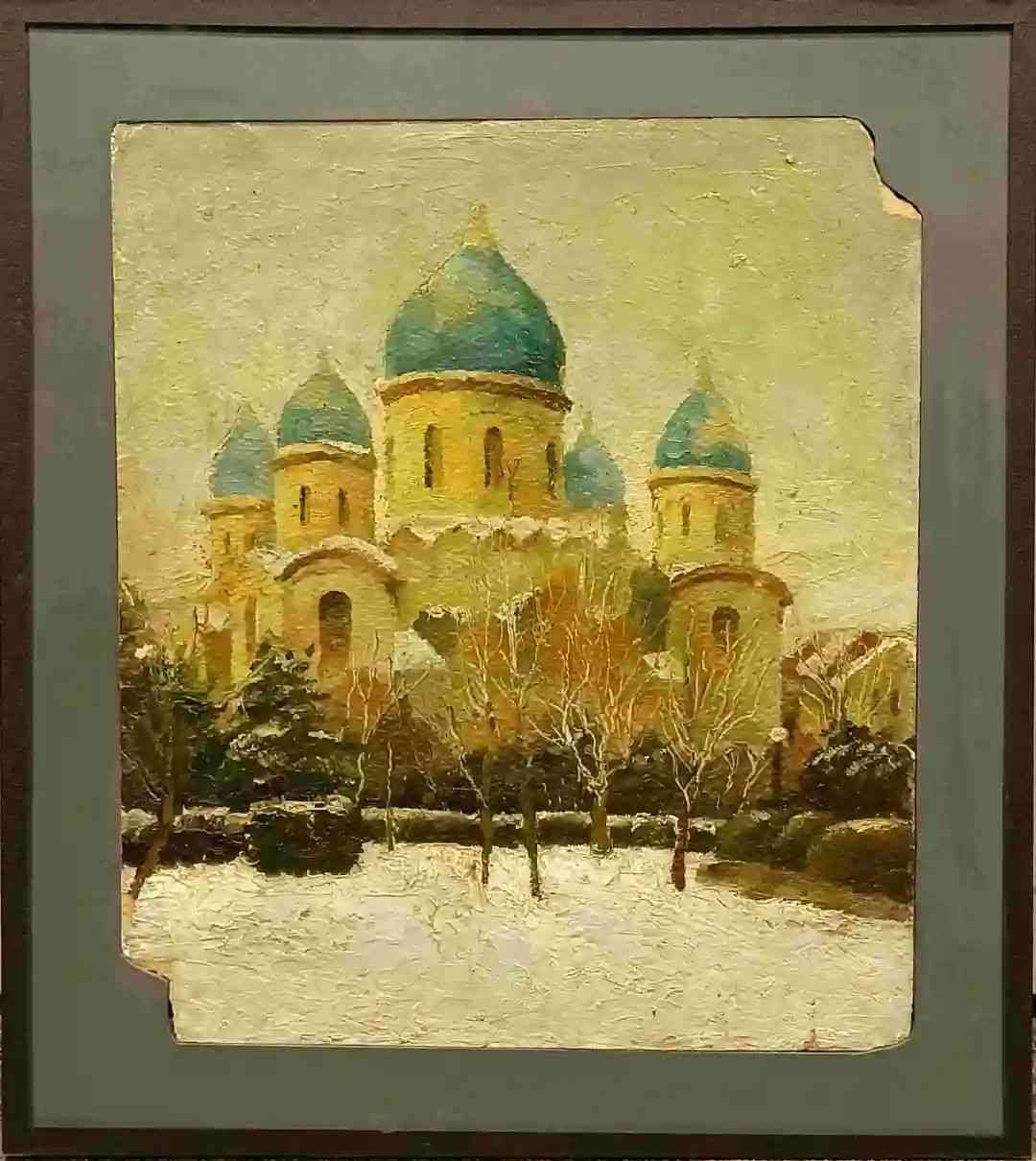

《有圆顶的教堂》,陈丹青,1968

陈丹青说,一个人的成长与住在哪里很有关系。1960年代的上海城市中心地带房屋质量参差排布,但上只角下只角的界限颇为分明。穷人聚集处,居住条件较差,弄堂里的邻居出口成“脏”,十几户人家共用洗手间,冬天只有冷水,木地板透光,一家人挤一间房毫无隐私……也因为成长在那样的环境里,金宇澄说,陈丹青一说上海话就变回了当年弄堂里的“小赤佬”(上海话小鬼的意思)。

少年陈丹青和少年金宇澄

弄堂阁楼上下,死亡与情欲划过木质地板,逼仄里生出的丰富感,却变成小说与绘画。文学与现实,有时分不清孰真孰幻。

陈丹青说:“我们的记忆都是这些,其实年轻人很烦了。讲来讲去,都是那个时候太惨。但问题我们小时候就这点事。”

当三人的对话回到乌镇木心美术馆正在展出的展览《上海赋》时,我们又从中挖掘到鲜为人知的故事:陈丹青为什么把金宇澄与张光宇的画放在一起?王家卫如何看待摄影师雍和的作品?陈丹青问金宇澄:画中的想象如何而得?金宇澄是否写过诗?......

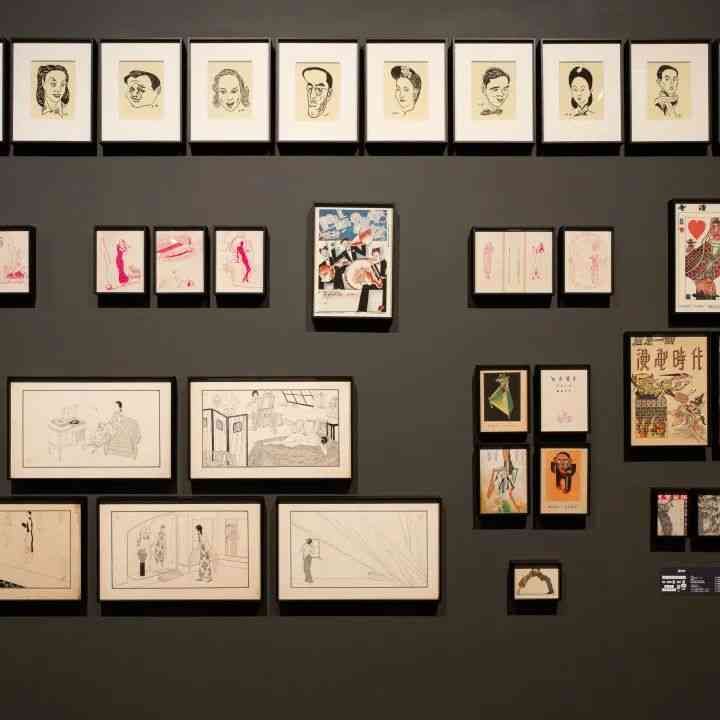

乌镇木心美术馆《上海赋》展览现场

由于对话长达两个小时,我们将分上下两集与观众分享。音频节目已在iweekly app上新,以下为部分精彩摘要

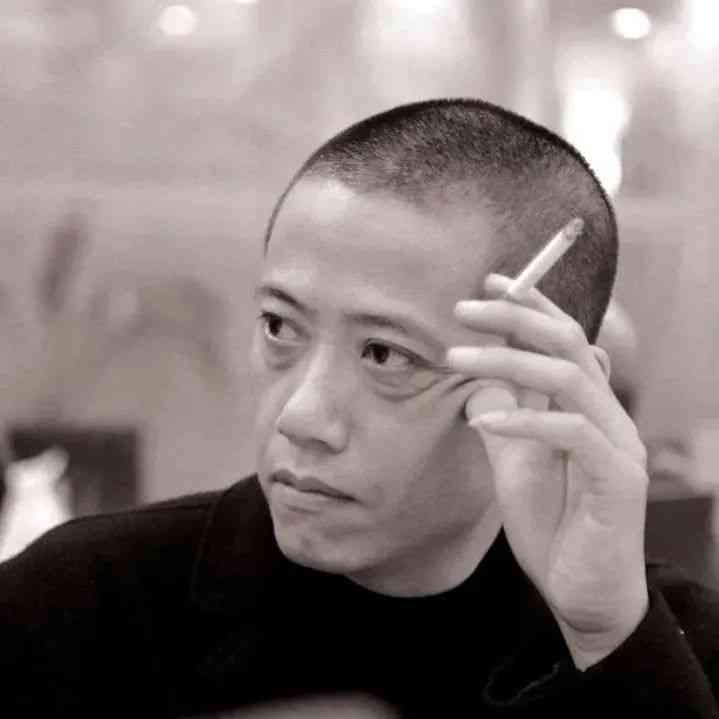

画家、作家陈丹青

没变的好像只有冷面

六七十年代,那完全是另外一个上海,(到现在)剩下来没变的就是生煎、包子、冷面这些,所以我今天又去吃了。在排队的时候我发现上海人还是喜欢带点当时公有制色彩的冷面。我看到排队的人里面有很多人拿着钢筋锅、拿着塑料盆拿回家去吃,这对我来说是很亲切的。

我记得很清楚, 1966年9月1号我们家被“抄家”,第二天一片狼藉,烧饭的炉子都被撬掉了,没法开火,所以我们就拿了个钢筋锅到隔壁去买生煎、包子,一家人就坐在一塌糊涂的家里面吃饭。

阁楼上下的死亡与情欲

一位旅美作家,叫曹冠龙,他出国以后写了一本书,这本书在大陆没人知道,叫做《阁楼上下》。他写得非常好,其中有两个细节:一个是他爸爸死后殡仪馆来抬他爸爸下楼。因为楼梯非常窄,担架根本就容不下,结果只能把身体弄下去,所以他爸爸的脑袋在每一格楼梯上都会撞一下;第二个就是他开始谈恋爱了,结婚证领了但没有房子,就是只能带着媳妇去回家里一起住,晚上睡觉不能有声音,因为爹妈就在旁边。

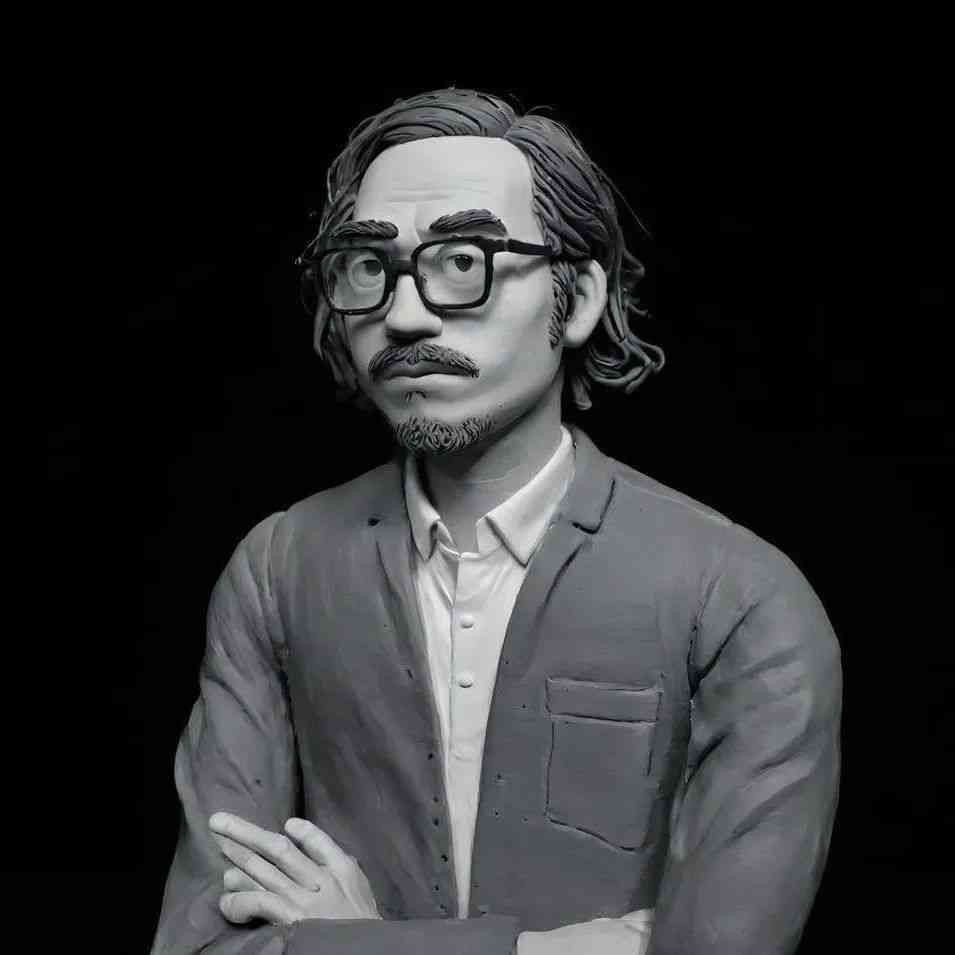

金宇澄的画跟张光宇的对上了

张光宇调到北京去以后文脉完全断掉,上海整个出版业、商业美术跟他无关了。而我们知道的民国上海其实就是张光宇的上海。

他(金宇澄)因为写小说才画画,为了画插图,结果一发不可收拾。开始画草图,画到后来他就成了一个画家,而他画成画家以后也一点不会想到跟张光宇有什么关系。但是我一看他设计了好几个“繁花”的字体,这个就是张光宇的事情,哈哈。

金宇澄一旦画起来,他对上海的想象就启动了,他会画马、女人、洗澡的地方和客厅,会画海跟鱼,这些都是上海带出来的想象,一部分是真实的。比方说武康大厦上面的一只手把它拎起来,这便是超现实的部分。这样的想象不会出现在北京或者是广州,它只会出现在上海。张光宇早年也在做这个事情。现在我在一面墙上把金宇澄和张光宇的画放在一起,居然一点不为过。

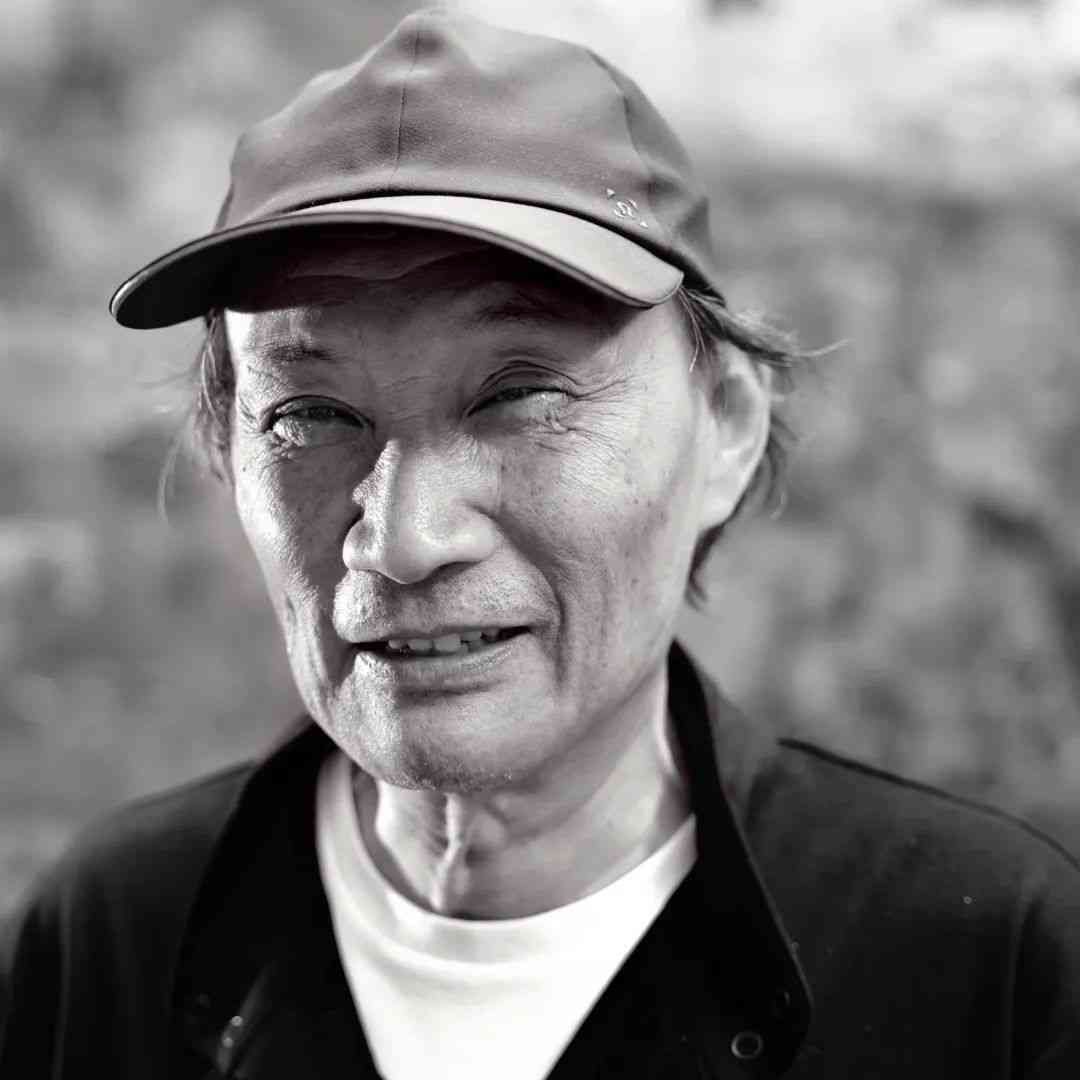

作家金宇澄

陈丹青说上海话就像弄堂“小赤佬”

我零几年的时候认识陈(丹青)老师。我记得有一回和他还有陈思和、王安忆在一起吃饭,他那时候说的上海话和现在又有点不一样。那天这个人给我的印象就是一说上海话就是个弄堂“小赤佬”(上海话“小鬼”的意思),一说普通话就像一个知识分子。他自己没感觉,我看看陈思和、看看王安忆,他们也低着头笑。

现在我遇到他,他讲的上海话和零几年刚回国的时候是不同的。有时候上海话就是这样的。他在美国,也把上海话保存下来,只是不经常用而已。把上海话放到冰箱里,回上海拿出来。

我叫金舒舒,我大哥叫金芒芒

我同学很少,年轻的时候我是比较孤独的一个人,所以说我看了陈老师素描里面的一些文字就特别的感慨。我爸爸妈妈给我随便取了个名字叫金舒舒,因为生我的时候比较舒服。当时父母是不管孩子的,乱起名字。我大哥生的时候全家忙得不得了,所以叫金芒芒(忙忙)。这个名字肯定要遭到嘲笑,而且上海话讲特别难听,所以我就很内向,经常一个人逃学,也没有人管,一个礼拜上学只有两三天。

雍和值得一次个展

雍和从来不发微信(朋友圈),但是看了《繁花》这部剧以后发了一个九宫格。我看到后就想王家卫看到照片以后不知道会怎么样,五分钟后王家卫就打电话给我说你为什么不介绍(雍和)给我。王家卫导演本以为陈老师要为雍和做一个大展,这次“上海赋”的展览算是一次介绍,但雍和的作品体量是很大的,他值得一次个展。雍和拍的照片不是一般的照片,因为他是记者。

《生活月刊》创意总监令狐磊

在上海大家很喜欢问你住哪里

我从广州过来,广州的人当然也会问你住哪里,但没有上海问得那么频繁。在上海,经常吃一顿饭结束的时候都会问一句:你住哪里?就像《繁花》里面提到阿宝住在皋兰路、小毛在工人公园……这也证明上海是真的是一个巨大的城市,它会包容不同的人,不同的人会住在不同的地方成长。

陈丹青对上海的情感是嫉妒

在本次展览中,陈(丹青)老师展出了一幅16岁时画的东正教堂,你那时候已经可以把上海画的这么好。几年前你在一个采访中提到对上海的情感,你用了一个词——嫉妒,“我非常想说上海的好话,但其实我有点嫉妒,就像所有外地人多多少少嫉妒上海那样”。嫉妒这个词我觉得用得很好,这是一个人对自己出生地的形容与感情。这次乌镇木心美术馆举办的《上海赋》展览就是陈老师对于上海情感的抒发。

扩展阅读书影篇

排列先后顺序为音频中出现先后顺序,右滑阅读全部内容

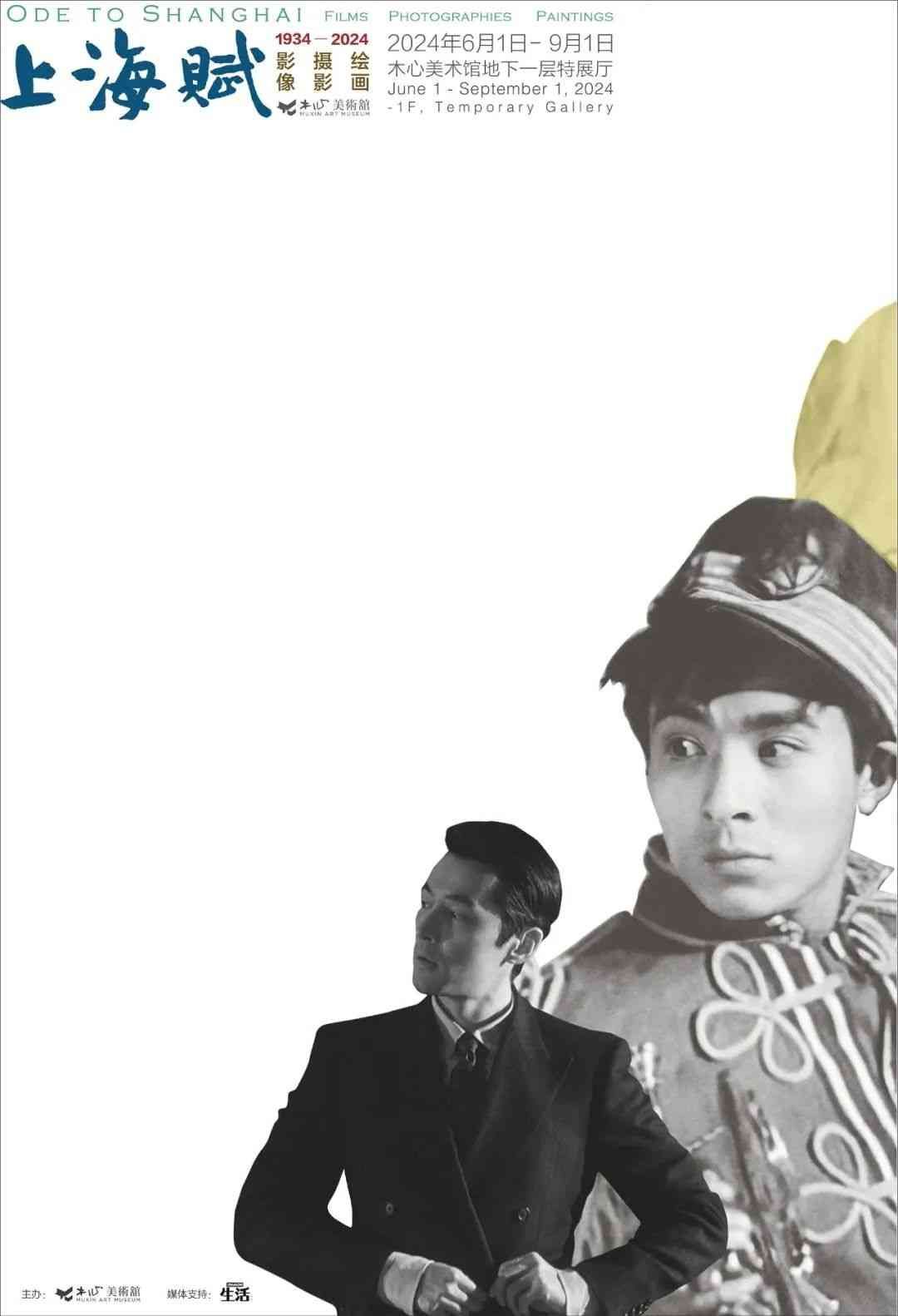

木心美术馆《上海赋》特展

在乌镇西栅木心美术馆举行的一场关于影视、摄影、绘画的特展。

本次展览涵盖了1934年到2024年整整九十年间的上海主题影视剧经典片段、摄影与绘画作品一百四十余件,是木心美术馆开馆以来内容最为庞杂,展品种类最多的展览,可以称之为一场精致丰富的“视觉上海赋”。

《上海赋》

特展主题“上海赋”来自于四十年前木心先生忽起乡愁写成的一篇长篇散文,发表于1988年10月17日的《中报》。

《阁楼上下》

美籍华裔作家曹冠龙创作的小说,讲述了上海底层家庭代表曹家蜗居阁楼数十年间发生的故事,小人物们的喜怒哀乐。

《贫嘴张大明的幸福生活》

1998年热播的电视剧,由同名小说《贫嘴张大明的幸福生活》改编而成,小说作者和电视剧编剧同为刘恒。故事讲述的是一群生活在社会底层的平民老百姓生活。刘恒用“显微镜视角”去观察琐碎的生活细节和普通人人生困境,让观众产生共鸣。

《明天不散步了》

木心散文作品,文中回忆了上海美专附近的小马路。收录于《哥伦比亚的倒影》散文集中。

《多余的素材》

陈丹青散文集。继《纽约琐记》之后,本书是陈丹青归国前夕写成的另一部纪实文集。其主题首次越出“艺术”之外,触探人性的深浅、文化的歧变。在书中,时代的质感体现为日常细节,历史的分量举重若轻,那就是我们亲历的生活——而陈丹青严肃地戏称这些为“多余的素材”。

《革命家庭》

1961年上映的电影,根据革命母亲陶承口述的书《我的一家》创作而成。电影讲述了一个平凡女人在丈夫的影响下,逐步接受革命理想,和丈夫、孩子们一起投身于革命事业,在恶劣的斗争环境下目睹丈夫、儿子一个个离去,在痛苦中渐渐成长为一个意志坚定的革命者的故事。其中发生在上海的故事场景中多次出现上海话台词的演绎。

《收获》

《收获》是巴金和靳以在1957年创办的杂志,是1949年后中国第一本大型的文学双月刊。后来杂志先后经历两次停刊,1979年再次复刊。

《收获》,文学杂志,以坚持纯文学立场,刊载中、长、短篇小说为主,同时选登部分话剧、电影文学剧本、报告文学、笔记、特辑采访等。

扩展阅读人物篇

排列先后顺序为音频中出现先后顺序,右滑阅读全部内容

林旭东

上海籍画家。1951年生于上海,也是纪录电影研究者、评论家。主要连环画代表作品有《风波》《打倒假洋鬼子》《鲁迅的青少年时代》等。

邱岳峰

中国最杰出的配音表演艺术家之一。

邱岳峰生于1922年,是个混血儿。解放前曾在天津等地演过话剧,1949年到上海,1950年后进上海电影制片厂译制组工作,开始电影配音演员生涯。1964年为上海美术电影制片厂彩色动画长片《大闹天宫》孙悟空一角配音。

陈思和

作家,生于上海。现任复旦大学人文学院副院长,复旦大学图书馆馆长,中文系主任、博士生导师,复旦文科资深教授,兼任上海作协副主席、《上海文学》主编。

王安忆

作家。代表作《长恨歌》获第五届茅盾文学奖,入选“新中国70年70部长篇小说典藏”;《发廊情话》获第三届鲁迅文学优秀短篇小说奖;《向西,向西,向南》获“汪曾祺华语小说奖”中的中篇小说奖、第五届郁达夫小说奖“中篇小说奖”;2013年9月,王安忆获法兰西文学艺术骑士勋章。

丰子恺

中国现代书画家、文学家、散文家、翻译家、漫画家,被誉为“中国现代漫画的鼻祖”。1949年,丰子恺到香港举行画展,后一直住在上海。

陈逸飞

艺术家、导演、视觉艺术家。

陈逸飞是改革开放后第一位真正扬名海外的中国艺术家,是中国油画价格第一个过百万的人,也是中国油画“商品化”的标志。

张光宇

中国现代漫画家、艺术家,也被称为“美猴王之父”,因为他是中国动画电影镇山之宝《大闹天宫》的主要美术设计。

张光宇主编有《上海漫画》、《时代漫画》、《这是一个漫画时代》、《万象》、《论语》等杂志,也参与创办了《装饰》杂志。

余友涵

上海籍艺术家,是中国改革开放后第一批受到国际认可的当代艺术家。他是上世纪中国85年代美术新潮和90年代政治波普等艺术演进中影响到中国当代艺术史的先锋人物之一,同时他也是中国当代最重要的抽象画艺术家之一。余友涵1943年出生于上海,并于上海生活和工作直至2023年离世。

下图为在《上海赋》展览中展示的余友涵作品《外白渡桥》。

张乐平

中国当代最杰出的漫画家之一。张乐平被誉为“三毛之父”,他创作的三毛形象妇孺皆知,名播海外。

1935年春夏之交,张乐平笔下的三毛漫画形象在上海诞生,其奇特的造型立即引起广大读者的注意。三毛这一形象深刻表现了旧中国流浪儿童的苦难生活,揭露了不合理的社会制度,后又被改编成电影、木偶片。

雍和

摄影师,生于上海。中国摄影家协会副主席,上海摄影家协会主席。27年出版摄影集《边角料:23-26上海影像》。

图为在《上海赋》展览中展出的雍和作品《上海文化广场股市》 。

陆元敏

摄影师,生于上海,现为中国摄影家协会会员、上海摄影家协会常务理事,普陀区摄影协会会长。《苏州河》是陆元敏的代表作之一,大部分照片拍摄于1991-1993年。

下图为《上海赋》展览中展出的陆元敏拍摄的《上海人》系列之一。

陈子善

上海籍作家,文学理论家,中国作家协会会员,华东师范大学中国现代文学资料与研究中心主任,长期从事中国现代文学史研究。木心在《上海文学》上发表作品《上海赋》,正是由陈子善推荐、经金宇澄编辑发表的。

谢定伟

上海东一美术馆执行馆长,上海天协文化发展有限公司总经理。

刘海粟

中国近现代画家 、油画家、书法家、美术教育家、美术史论家 、社会活动家。

1912年刘海粟与乌始光、张聿光等创办上海图画美术院,后改为上海美术专科学校,任校长。上海美专是第一个真正意义上将“中国画”这一门类纳入正规现代教育体系的学校。

林风眠

画家、美术教育家,中国美术学院的创始人,中国现代美术教育的奠基者之一。

陈抱一

出生于上海,是中国第一代油画家,被称为中国油画艺术事业的开拓者、播种人。

陈抱一1913年留学日本专攻西画,1921年毕业于东京美术学校,回国后自创“抱一绘画研究所”,1925年于上海创办中华艺术大学,与丁衍庸负责西画科,并先后在上海美专等校任教。

此外,《生活月刊》第205期2024年7/8月刊将推出木心美术馆特展《上海赋》别册,打开展览影像背后的人物和故事,敬请期待。《上海赋:时代景深中的繁花》,《生活月刊》第205期别册

封面摄影:雍和

监制:令狐磊

制作:陈爽@《生活月刊》 ,吴昊@《上海文学》

执行统筹:鲍雪

撰文:沈圭圭

音频剪辑:乐天

插画:PK

新媒体编辑:Emin

设计:Lee

播客BGM:黄安《鸳鸯蝴蝶梦》,小柯《日子》,Ennio Morricone《Noodles Imprisoned》,Ennio Morricone《Childhood Memories》,莫扎特《Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488 II. Adagio》,Ennio Morricone《Poverty》,周璇《夜上海》